VOL.3 好彩!酷儿声音🌈

正在发售中

“我失业近一年了,没法领失业金,是不是不在统计范围啊。”

面对香港大埔的火灾,一些简中网络舆论对竹棚设施极尽指责,似乎为了证明中国比香港更进步。

这堂公民政治课,来到了第二节——荷兰大选中的华人政治参与缩影

“华人在荷兰并不需要单一的声音,需要的是多样性。只有在所有政治光谱中都拥有华人的身影,华人在荷兰的政治中才拥有了韧性。”

-1024x683.jpg)

“当社会预设‘应该怎么爱人、谁应该成为什么样的人’,这股保守力量影响着所有人的生活。”

2025年7月,曼谷,有一场题为“威权团结”的展览,被中国政府施压,要求撤下藏族、香港和维吾尔族艺术家的作品。开幕后的三天,部分展品被移除,展览介绍中“香港”、“西藏”和“维吾尔”等字样以及相关艺术家的名字都被黑色胶布遮挡。10月12日,一群来自香港、中国、台湾和泰国,经历过中国当局审查的观众们,发起了一项艺术/社会行动,来表达共同的抗议。

“这让我狠狠体验了一把祖国的‘伟大’,以及背‘井’离乡的深刻含义。在我看来,那与其说是背在我背上,不如说是刻在我背上的‘井’,是每个中国人几乎穷尽一生也无法摆脱的重负。”

在摇滚乐这层由认同、崇拜、幻想构成的滤镜下,性同意是否能真正实现?女性音乐工作者的成果,是否总被隐于结构性的性别歧视里?

边缘者的聚集、探索、实践皆难能可贵,“我们的行动如果能够影响到一些人,哪怕只有一个人,就已经非常重要。”

酷儿这一身份是折叠的。在一二线城市成长、和在县城或小镇成长起来的酷儿个体可能拥有完全不同的学业和职业背景、身份认同历程、社群经验;底层的或经济更加脆弱的酷儿,可能也更难现身,去讲述自己的故事和困境……

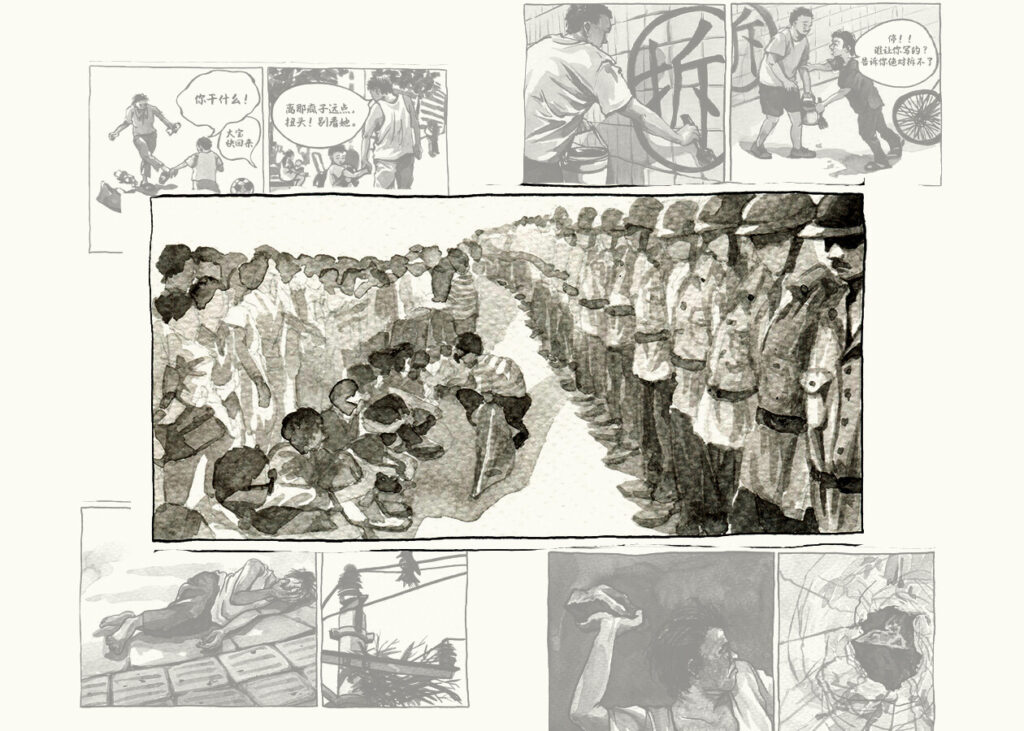

这是一个虚构的故事。小区要拆迁了,但有一位“钉子户”老太太极尽干涉,在居委会门口把邻居和领导骂了个遍,也成为了所有人的眼中钉。时光倒回年轻的妇人时期,她独身抚养自己的儿子,在1988年,她曾送儿子登上火车去北京上大学……

特别策划·试读:在中国做同运,如缝补长卷画布——六位中国同志运动家的二十年

我们试图勾勒出中国同志的运动之旅。这也是一场现身之旅。

2025年1月23日,泰国同性婚姻法案正式生效。在此之前,泰国已成为中国跨性别者寻求性别肯定手术、中国LGBTQ+群体参与骄傲节的理想之地。本文作者认为,泰国在友好的表象下有着自己的社会问题和抗争脉络;看到遍地有中文标识的商店招牌,也意识到当地经济依赖于中国游客,而自己作为走出来的中国行动者,有责任了解更多当地的历史和观点、甚至加入ta们的抗争。

无性恋,指感受不到性吸引力的人,但根据个人感受性吸引力的强弱、频率和产生模式的不同,它也是一个包含诸多定义和描述的光谱。本文通过对多位受访者的采写,呈现了各自“无性”的经历和感受。

在防火墙坚固不倒、算法精准推送、审查力度严格的前提下,“小红书外交”能否打破来自两个国家的人们的壁垒,翻译功能是否得以穿透语言的误区,爱好社区又能否让友谊延续下去,我们还需等待浪潮退去后留下的现实。

译介 | 当你每天都实践自己的价值观时,就不需要感到“行动者内疚”

When You Live Your Values Every Day, There’s No Need for Activist Guilt——回答读者关于决策疲劳、组织策略(organizing tactics)以及永远做得“不够”的羞耻的问题。

1月13日是翘楚的生日,但在过去的五年间,她都没有度过一个安稳的生日。今天的李翘楚即将34岁,却因与许志永的通信权被非法中断,无法收到爱人的祝福。我们回顾五年以来翘楚的遭遇,以期送上对ta们的祝福和对自由的向往。仍然生活在中国这片土地上的人们,仍然为了中国公民社会奔走的人们,愿各位在乱流下平安。

乌鲁木齐大火暨白纸运动已过去两年,关于运动的意义究竟为何、运动是否已经随着每年站出来集会的人数的下降而趋于名存实亡、运动是应该更聚焦中国本土还是扎根在地离散……等等这类争论在社交媒体上不绝于耳。但对于中国行动者,我们也许可以抱有更多的希望。

深度报道 | 中国人的下沉年代:破产的城市精英与失败的人生重启

中国的城市中产群体曾经是时代宠儿。在中国经济腾飞的大潮里,Ta们实现了跨越阶层,走上人生顶峰。但当这个时代落幕,其不得不面对苦涩现实。疫情三年后,中国经济没有迎来市场期待的强力复苏,反而一路下滑,裁员、失业成了常态。城市中产们背负着沉重的房贷,在愈发内卷的职场里煎熬;想要重启人生,却发现出路难寻。

2024年7月,独立运营30年的吉美坚赞民族职业学校宣布停办。这被誉为大藏区最好的藏语学府、私立福利学校就此画上句点。本文作者曾在这所学校担任网络技术员,经手许多数字档案,见证了拉加学校在这片土地上的创立、挣扎发展和最终被迫的落幕。如今已在海外的作者,听闻学校关停,但曾经的师友和藏人伙伴因审查机制无法传达悲痛的心情。作者动笔写下了这篇细致的回忆记述。

陈立佳(化名)出生于1997年,2020年成为了中国大陆某知名互联网企业的内容审核员,该企业经营着中国最大的搜索引擎网站。该互联网公司的创始人更是曾公开表示,公司用户规模已突破10亿。而这10亿用户所有的信息搜索、内容发布都需要经过陈立佳所在的庞大的审核团队的审核,其中涉政审核是该公司在内容审核层面优先级最高的版块。

自2019年台湾通过同婚以来,已经陆续扩大了跨国同婚的适用范围到香港和澳门;但迟迟没有覆盖中国大陆地区。直到2024年9月19日,台湾陆委会宣布,已经在第三地结婚的中台同性伴侣可以在台湾登记结婚。眼前是一小步的政策宽限,但对于中台同性伴侣来说,背后尚有巨大的沉重阻碍。

生长在“互联网一代”的人,同时也是在墙内长大的一代,ta们的一些人长大后成为了互联网审核员。我们不禁会问起,这样庞大的互联网审核系统是如何运转的?系统中的人如何使这套机器有效运行?而身处于“螺丝钉”之位上的人们,ta们的故事往往隐身,被这个强大的系统本身所过滤掉,鲜有人知。《莽莽》特约作者采访了多位互联网大厂审核员,聆听ta们谈“墙”、谈“圈禁下的人生”。

Christine是一位现居荷兰的香港NGO工作者,也曾深度参与中国跨性别的救助工作。在她的介绍里,跨性别工作从跨儿创作和书写、个体救援,再到公众教育、倡导游说,星星点点的行动落在了光谱的不同端;在这篇细密的访谈中,一种复杂的情绪亦徐徐展开:性少数行动者并不能被某种符号完全代表,无论是光鲜的还是伤痛的;在其并不主动迎接阳光的阴面,有着更需要理解和关注的暗流。

赖可是一位中国跨性别行动者,她与伙伴们一同为遭遇家暴和社会隔绝的跨性别群体提供救助、庇护和自杀干预工作,亦承受着来自国家和跨儿受助者家庭的双重压力。2023年初,赖可决定出国,但在出境香港时遭到拘捕和关押。监狱之外,跨性别的救助行动仍在继续。无论是持续关注赖可的案件进度,或是紧急救援被限制人身自由的伙伴,或为自杀伙伴留下一份小小档案,每个个体于无助和痛苦之中寻得一丝光线或一根稻草,以此来对抗深渊。

噤声,使人如笼中之鸟,无法再言说。从媒体界到学术界,中国的公共知识分子们不断失语,噤声是如何形成的?在庞大的噤声系统中,内部的压制是如何具体实现的,谁是共谋者,谁又是自阉者?在共谋与自阉之间,其中的人在经历什么?现在有一些人愿意出来言说:谁正在经历失语,缘何失语,曾经怎样抵御压力,最终又如何被人忘记……